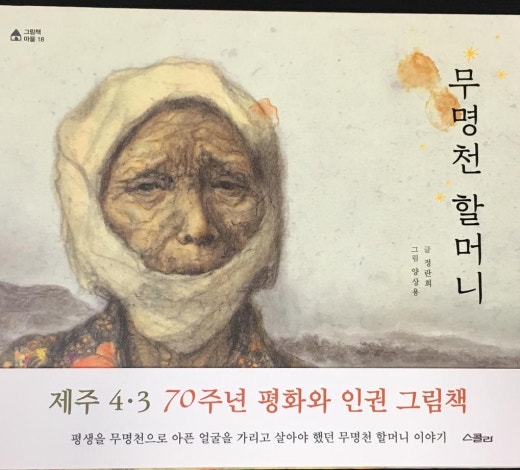

- 허영선 시

한 여자가 울담 아래 쪼그려 있네

손바닥 선인장처럼 앉아 있네

희디 흰 무명천 턱을 싸맨 채

울음이 소리가 되고 소리가 울음이 되는

그녀, 끅끅 막힌 목젖의 음운 나는 알 수 없네

가슴뼈로 후둑이는 그녀의 울음 난 알 수 없네

무자년 그날, 살려고 후다닥 내달린 밭담 안에서

누가 날렸는지 모를

날카로운 한발에 송두리째 날아가 버린 턱

당해보지 않은 나는 알 수가 없네

그 고통 속에 허구한 밤 뒤채이는

어둠을 본 적 없는 나는 알 수 없네

링거를 맞지 않고는 잠들 수 없는

그녀 몸의 소리를

모든 말은 부호처럼 날아가 비명횡사하고

모든 꿈은 먼 바다로 가 꽃히고

어둠이 깊을수록 통증은 깊어지네

홀로 헛것들과 싸우며 새벽을 기다리던

그래 본 적 없는 나는

그 깊은 고통을 진정 알 길 없네

그녀 딛는 곳마다 헛딛는 말들을 할 수 있다고

바다 새가 꾸륵대고 있네

지금 대명천지 훌훌 자물쇠 벗기는

베롱한 세상

한 세상 왔다지만

꽁꽁 자물쇠 채운 문전에서

한 여자가 슬픈 눈 비린 저녁놀에 얼굴 묻네

오늘도 희디흰 무명천 받치고

울담 아래 앉아 있네

한 여자가

![제357호 [2025년 10월]](https://caual.com/files/thumbnails/594/067/220x311.crop.jpg?20251013121946)

![제356호 [2025년 7월]](https://caual.com/files/thumbnails/897/066/220x311.crop.jpg?20250808122944)

![제355호 [2025년 6월]](https://caual.com/files/thumbnails/564/066/220x311.crop.jpg?20250618163306)